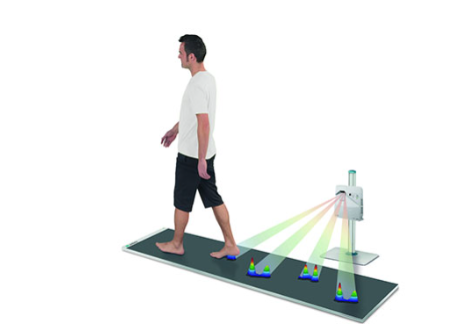

三维测力台通过高精度传感器阵列,实时采集人体运动中垂直、前后、左右三个方向的地面反作用力(GRF),结合运动学数据可计算关节力矩、压心轨迹等关键参数,为步态分析提供动态力学特征量化支持。

传统步态分析多依赖光学动作捕捉系统,通过红外摄像头记录关节运动轨迹,但存在明显局限:仅能获取空间位置信息,无法直接测量人体与地面相互作用力。这种“知其形而不知其力”的困境,导致临床评估中常出现矛盾现象——患者步态外观正常,但动态受力异常引发疼痛或损伤。

典型案例:某康复中心曾接诊一名脑卒中患者,其步行速度、步长等参数均达标,但三个月后出现膝关节骨关节炎。复盘发现,传统评估未捕捉到患侧肢体在支撑相中期存在的垂直力峰值异常升高(超出健康人群15%),最终导致关节软骨过度磨损。

现代三维测力台采用四角分布的三维力传感器阵列,每个传感器可独立测量X(前后)、Y(左右)、Z(垂直)三个方向的力分量,通过六维力解耦算法将复合矢量力分解为正交分量。其核心优势在于:

高频采样能力

传感器采样频率可达1000Hz以上,远超人体运动频率(步行约2-5Hz,跑步约5-10Hz),可完整记录触地期、支撑相、摆动相的瞬态力变化。例如,在跑步着地阶段,垂直力可在50ms内从0骤增至3倍体重,传统低频设备易丢失关键峰值数据。

多参数同步输出

除三维力外,系统可同步计算:

压心轨迹(COP):反映足底压力分布中心随时间的变化,用于评估平衡控制能力

关节力矩:结合关节角度数据,通过反向动力学计算髋、膝、踝关节受力

能量代谢指标:通过力-位移积分计算肌肉做功效率

抗干扰设计

采用压电陶瓷或电阻应变片传感器,配合温度补偿算法,可在-10℃至40℃环境下保持测量稳定性。某研究显示,在模拟雨天环境的潮湿台面上,其力测量误差仍控制在±1.5%以内。

场景1:神经康复中的步态重塑

对脑卒中患者进行步态训练时,系统可实时反馈患侧肢体垂直力占比。当患者过度依赖健侧时,治疗师可通过视觉反馈引导其增加患侧负重,逐步实现双侧对称性。某临床试验表明,结合三维测力台反馈的训练组,其Fugl-Meyer下肢评分提升速度较传统组快40%。

场景2:运动损伤的力学溯源

在前交叉韧带(ACL)损伤风险评估中,系统可捕捉膝关节在剪切力方向(Y轴)的异常受力。研究发现,女性运动员在变向动作中,Y轴力峰值超过体重20%时,ACL损伤风险显著升高。这一指标现已成为专业队选拔运动员的重要参考。

场景3:运动装备的生物力学验证

在运动鞋研发中,通过对比不同鞋底材质的力-时间曲线,可量化评估其缓冲性能。例如,某新型碳板跑鞋在触地阶段可延长垂直力作用时间12%,从而降低峰值冲击力,该数据直接支撑了产品“减少运动损伤”的宣传主张。

Q1:三维测力台能否用于儿童步态分析?

A:可支持。其测量范围通常覆盖0-5000N,可满足儿童至成年人的力学监测需求,且采样频率可调以适应不同步速。

Q2:与足底压力板相比,优势何在?

A:足底压力板仅能测量足底接触面的压力分布,而三维测力台可获取全身力学链数据,包括非接触侧肢体的惯性力影响。

Q3:数据采集需要多长时间?

A:单次测试通常持续30-60秒,包含5-10个完整步态周期。系统可自动筛选有效周期进行平均化处理,减少个体差异干扰。

Q4:能否与肌电信号同步采集?

A:可实现。通过时间戳同步技术,可将肌电激活时序与力学数据精准对齐,用于分析肌肉-力输出关系。

Q5:对使用环境有何要求?

A:需安装在水平硬质地面,避免振动干扰。环境温度建议控制在15-30℃,湿度低于70%以防止传感器受潮。

三维测力台通过高精度力学传感与多参数同步分析,填补了传统步态分析“知形不知力”的空白。其动态捕捉能力不仅为神经康复、运动医学提供了量化评估工具,更推动了运动装备研发、人体工程学设计等领域的科学化进程。随着传感器技术与算法的持续进化,未来该技术有望向可穿戴化、实时反馈方向发展,进一步拓展其应用边界。