传统平衡康复依赖治疗师经验判断,患者常因训练枯燥、反馈延迟陷入“被动康复”困境。随着生物力学传感技术与虚拟现实技术的融合,基于压力分布的实时评估系统与动态视觉反馈训练装置,正在重构康复医学的干预逻辑。这种技术组合能否突破传统康复的效率瓶颈?其作用机制又隐藏着哪些生物力学奥秘?

1.1 评估维度单一化

传统平衡评估多采用单轴测力台,仅能记录垂直方向压力变化,对前后、左右方向的压力偏移捕捉不足。例如,偏瘫患者站立时,健侧足底压力占比常超过70%,但传统设备无法量化这种不对称性对躯干稳定性的影响。

1.2 训练反馈延迟性

常规平衡训练依赖治疗师口头指导,患者需通过主观感知调整姿势。这种“感知-调整”的循环存在0.5—2秒的延迟,导致肌肉控制精度下降。研究显示,延迟超过0.3秒的反馈会使平衡训练效率降低40%。

1.3 训练动机衰减曲线

传统康复的重复性动作易引发患者倦怠。数据显示,第3周训练时,患者主动参与度较首周下降58%,而动机衰减直接导致神经可塑性改变的持续时间缩短。

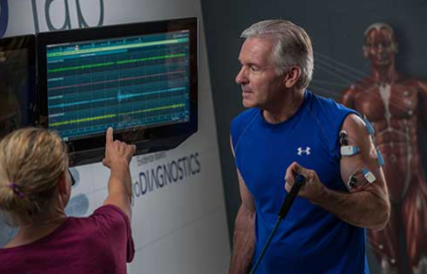

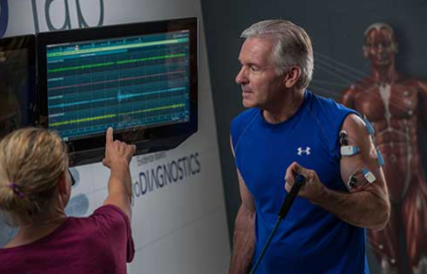

2.1 压力分布评估系统的生物力学解析

采用高密度压力传感器矩阵(分辨率达8个/cm²),可实时捕捉足底256个压力点的动态变化。通过计算压力中心(COP)的轨迹长度、摆动速率等参数,量化平衡控制能力。例如,健康成人站立时COP轨迹长度约30—50mm,而偏瘫患者可达80—120mm。

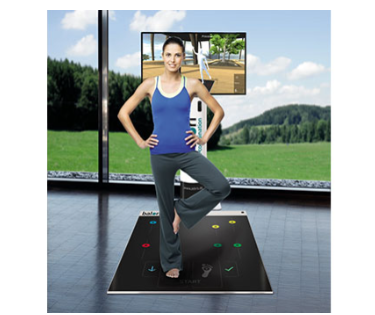

2.2 动态视觉反馈训练的三维重构

通过惯性测量单元(IMU)捕捉躯干运动数据,结合Unity3D引擎生成三维虚拟场景。当患者COP偏移超过阈值时,系统触发视觉警示(如地面裂痕、虚拟物体倾斜),迫使患者主动调整姿势。

训练场景示例:

雪地行走:患者需控制COP在虚拟雪板上,避免“坠入冰窟”

气球平衡:通过躯干倾斜控制虚拟气球飞行方向

重心投篮:将COP移动至指定区域完成“投篮”动作

2.3 神经可塑性重塑的闭环控制

压力分布评估提供实时生物力学数据,视觉反馈训练构建“错误-修正”的强化学习循环。fMRI研究显示,这种闭环训练可激活前庭核、小脑及运动皮层的协同活动,促进突触可塑性改变。

3.1 评估-训练-再评估的闭环流程

初始评估:通过静态站立测试(双眼睁闭、泡沫垫)获取基线数据

个性化训练方案:根据压力偏移方向(前倾/后仰/侧移)选择对应虚拟场景

动态难度调整:系统每2分钟根据COP控制精度自动升级任务复杂度

阶段性复评:每2周通过“限时单腿站立”“功能性前伸测试”验证改善效果

3.2 典型病例的生物力学改变

某脑卒中后偏瘫患者(病程6个月)初始评估显示:

健侧足底压力占比72%

COP轨迹长度112mm

前后方向摆动速率0.8Hz

经8周训练后:

双侧压力分配比调整为58%:42%

COP轨迹缩短至65mm

摆动速率降低至0.5Hz

Q1:压力分布评估能否替代传统量表评估?

A:两者互补。压力评估提供客观生物力学数据,量表评估反映功能活动能力,联合使用可全面量化康复效果。

Q2:视觉反馈训练是否适用于所有平衡障碍患者?

A:需筛选认知功能正常、无严重视觉障碍的患者。前庭功能严重受损者需结合其他干预手段。

Q3:训练频率如何设定更有效?

A:建议每周3—5次,每次20—30分钟。过度训练可能引发肌肉疲劳,反而干扰神经重塑。

Q4:家庭版设备与医用设备有何差异?

A:家庭版简化传感器密度(16点/足底),但保留核心COP计算算法,适合长期居家康复。

压力分布评估系统与动态视觉反馈训练的技术融合,实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的康复范式转变。通过实时生物力学反馈与三维虚拟场景的强关联,不仅提升了患者的主动参与度,更在神经可塑性层面构建了精准的干预路径。这种技术组合为偏瘫、帕金森病等平衡障碍患者的康复提供了新的解决方案。