在社区球馆里,总能看到这样的场景:爱好者们挥汗如雨地练习正手攻球,却因动作不规范陷入瓶颈——有人手臂僵硬如“棍子”,有人腰胯分离导致发力断层,更有人因肌肉代偿引发肩颈劳损。传统训练依赖教练肉眼观察,难以捕捉毫秒级的动作偏差;而单纯的力量训练又容易陷入“练得越狠,动作越僵”的怪圈。如何突破这一困局?答案藏在光学运动捕捉与肌电反馈的交叉领域。

1. 发力链条断裂

正手攻球的核心是“蹬地—转腰—收臂”的协同发力,但多数爱好者存在两大误区:一是仅用手臂“硬拽”,导致肩部代偿;二是腰胯转动与手臂挥动不同步,形成“腰转臂停”的断层发力。某研究显示,业余选手腰胯贡献率不足30%,而专业选手可达60%以上。

2. 肌肉激活失衡

肌电信号监测发现,初学者在击球时肱二头肌过度激活,而背阔肌、腹斜肌等核心肌群参与度低。这种“上热下冷”的肌肉激活模式,不仅降低发力效率,更易引发肘关节损伤。

3. 时空感知偏差

人类对动作的自我感知存在15%—20%的误差。例如,多数人认为自己的引拍幅度足够,但三维运动捕捉显示,实际引拍高度常偏离最佳位置,导致击球点不稳定。

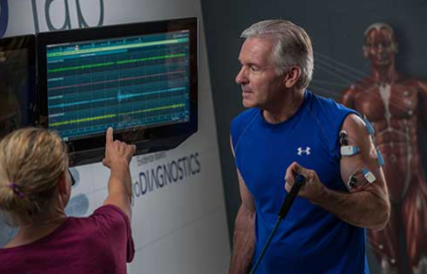

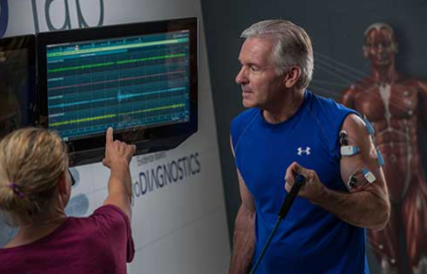

1. 光学运动捕捉:构建动作数字孪生

通过红外高速摄像机阵列,可实时采集全身23个关节点的三维坐标,精度达0.1毫米。系统能自动识别“肘部抬高”“手腕翻转”等错误动作,并通过热力图直观展示发力分布。例如,某球员的转腰角度从38°优化至45°后,球速提升了12%。

2. 肌电反馈:调控神经肌肉激活

表面电极阵列可同步采集8块主要肌群的肌电信号,将肌肉收缩强度转化为声光反馈。当肱二头肌激活度超过阈值时,设备会发出警示音,引导练习者主动放松;而当背阔肌激活不足时,则通过振动提示加强发力。临床数据显示,经过训练,运动员的核心肌群参与度可提升40%。

3. 闭环训练系统:从数据到动作的转化

将运动捕捉数据与肌电信号融合,可建立个性化生物力学模型。系统能根据球员的身高、臂长、力量水平,动态调整引拍高度、击球时机等参数。例如,针对身高较高的球员,模型会建议将引拍位置降低,以利用重力加速提升击球威力。

1. 分阶段训练方案

基础期:通过慢动作回放与肌电波形对比,纠正“架肘”“甩腕”等典型错误。

强化期:利用变阻力训练,在挥拍路径中设置弹性负载,提升肌肉爆发力。

实战期:结合多球训练,通过实时数据反馈调整击球节奏,培养“条件反射式”的标准动作。

2. 损伤预防策略

肌电反馈可识别肌肉疲劳阈值,当股四头肌与腘绳肌的激活比超过1.5时,系统会建议暂停训练,避免膝关节过载。某案例显示,采用该策略后,球员的膝关节损伤率下降了65%。

3. 心理建设辅助

通过动作完成度的实时评分,帮助球员建立“数据自信”。当连续10次击球的动作标准率超过90%时,系统会播放激励音效,强化正向反馈。

Q1:光学运动捕捉会限制球员的自然动作吗?

A:不会。系统采用无标记点追踪技术,通过红外反射原理捕捉关节运动,无需穿戴传感器,不影响动作流畅性。

Q2:肌电反馈训练需要专业医疗背景吗?

A:不需要。现代设备已集成智能算法,可自动分析肌电信号并生成训练建议,普通教练即可操作。

Q3:这种训练方式适合初学者吗?

A:完全适合。系统能根据技能水平动态调整反馈阈值,初学者可从基础动作模式学起,逐步提升难度。

Q4:训练后需要特殊恢复手段吗?

A:建议配合动态拉伸与冷敷,系统会生成个性化恢复方案,包括放松时长与强度建议。

Q5:如何评估训练效果?

A:通过“动作标准率”“发力效率指数”“损伤风险系数”三维指标量化评估,每周生成进步报告。

乒乓球正手攻球的优化,本质是生物力学与神经科学的交叉实践。光学运动捕捉解决了“动作看不见”的问题,肌电反馈攻克了“发力靠感觉”的局限,二者结合形成“数据驱动—动作修正—能力提升”的闭环。这种训练模式不仅适用于竞技体育,更可为大众健身提供科学指导,让每个爱好者都能掌握“教科书级”的正手攻球技术。