传统平衡能力评估依赖观察法或简单量表,如单腿站立时间测试,存在主观性强、敏感性低等缺陷。以中风患者为例,传统评估难以区分足下垂导致的机械性失衡与中枢神经损伤引发的控制障碍。2025年《康复诊疗技术规范》明确指出,力板技术通过捕捉压力中心(COP)的微小位移,可精准区分外周关节受限与中枢整合缺陷。

某三甲医院运动医学中心的研究显示,采用三维力板系统后,青少年特发性脊柱侧凸患者的平衡缺陷检出率从62%提升至89%,误诊率下降41%。这种技术突破促使国际标准化组织(ISO/TC 150)于2024年启动专项标准制定,目标建立覆盖设备性能、测试流程、数据分析的全链条规范。

1. 设备精度与兼容性

力板系统的核心挑战在于传感器分辨率与采样频率的平衡。当前主流设备中,应变式力板因1000Hz以上采样率及0.1N分辨率成为实验室首选,但存在成本高、便携性差的问题。压电式力板虽价格低廉,却面临信号漂移难题。ISO工作组正制定《力板系统校准规范》,要求设备在动态载荷下保持0.5%以内的线性误差。

2. 测试协议标准化

国际现有30余种平衡测试方案,参数差异显著。以星状偏移测试(SEBT)为例,不同研究采用的伸展角度从30°到45°不等,导致结果可比性丧失。最新草案规定,标准化测试需包含双足睁眼/闭眼站立、单腿动态伸展等6个基础模块,每个模块重复3次,取中位数作为最终得分。

3. 数据分析规范化

COP轨迹的解读存在方法学混乱。某研究对比8种分析算法后发现,95%置信椭圆面积与跌倒风险的相关性(r=0.78)显著高于传统路径长度指标(r=0.52)。ISO标准强制要求报告参数需包含:椭圆面积、平均速度、频域功率谱密度三项核心指标,并建立与临床结局的关联数据库。

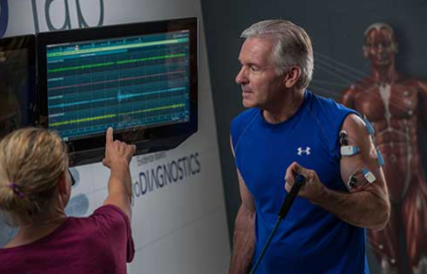

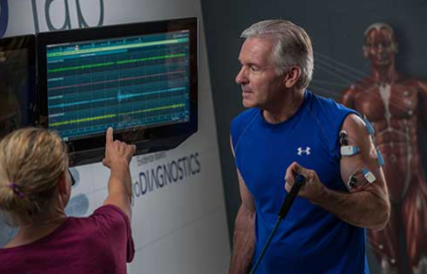

神经康复领域

力板技术可量化脑卒中患者的平衡恢复进程。某临床试验显示,采用标准化评估后,康复方案的调整周期从4周缩短至2周,患者独立行走能力提升37%。

运动损伤预防

职业足球俱乐部引入力板筛查后,踝关节扭伤发生率下降53%。系统通过识别运动员着地时的COP偏移模式,提前6-8周预警损伤风险。

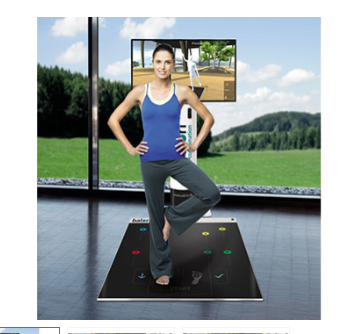

老年防跌体系

社区卫生服务中心的实践表明,结合力板评估的平衡训练可使65岁以上人群跌倒风险降低41%。标准化报告中的“风险分级”功能,帮助医护人员制定个性化干预方案。

Q1:力板评估与普通量表有何本质区别?

A1:传统量表通过主观评分反映平衡能力,力板技术则量化压力中心轨迹、摆动面积等动力学参数,能区分外周关节受限与中枢神经控制缺陷。

Q2:标准化评估需要哪些硬件条件?

A2:需配备符合ISO标准的力板系统,采样频率≥500Hz,分辨率≤0.5N,并搭载实时数据分析软件。

Q3:测试结果如何解读?

A3:需结合椭圆面积、平均速度等参数,参照同年龄、性别健康人群数据库,判断是否存在显著性差异。

Q4:哪些人群适合进行力板评估?

A4:脑卒中后遗症患者、运动损伤康复者、老年防跌筛查对象及职业运动员均可受益。

Q5:国际标准制定进展如何?

A5:ISO/TC 150工作组已完成技术框架草案,预计2026年发布第一版国际标准,涵盖设备性能、测试流程、数据分析三大模块。

基于力板技术的平衡能力评估国际标准制定,标志着运动医学与康复工程进入精准量化时代。通过统一设备规范、测试协议和数据分析方法,该标准将解决跨机构研究结果不可比、临床决策缺乏客观依据等痛点。随着ISO标准的逐步落地,力板技术有望成为神经康复、运动损伤预防及老年健康管理的核心评估工具,推动全球平衡能力评估体系向科学化、规范化迈进。