在康复医学与运动科学领域,传统平衡训练常聚焦于单一任务——患者通过单脚站立、平衡板训练等强化本体感觉与肌肉控制。然而,真实生活场景中,人们往往需要“一心二用”:边走路边接电话、边站立边计算账单。这种双重任务需求对神经系统提出更高挑战,尤其是老年人或神经系统疾病患者,常因认知资源分配失衡导致跌倒风险激增。如何通过训练模拟真实场景,同步提升平衡与认知能力?双重任务训练的探索由此展开。

传统平衡训练存在显著局限性:其一,场景模拟失真。单任务训练(如静态平衡)无法还原动态环境中的认知干扰,导致训练效果难以迁移至日常生活;其二,神经机制割裂。平衡控制依赖前庭觉、本体感觉与视觉的整合,而认知任务(如心算、记忆)需调动前额叶皮层。单一训练无法建立两者间的神经协同,导致患者在复杂场景中仍易失衡。

以慢性踝关节不稳(CAI)患者为例,传统平衡训练虽能改善下肢力量,但患者常因注意力分散(如边行走边观察交通)再次扭伤。研究显示,CAI患者存在脊髓上运动控制缺陷,其记忆力与注意力分配能力显著弱于健康人群,仅强化外周神经系统远不足以解决根本问题。

双重任务训练的核心在于同时激活运动皮层与认知网络,通过以下机制实现功能协同:

1. 神经网络的“团队协作”

神经影像学研究揭示,双重任务训练可促进前额叶皮层、基底神经节与小脑形成新连接。例如,当受试者边保持平衡边完成心算时,执行控制网络(协调脑区活动)与感觉运动网络(处理身体输入)需实时交互,形成类似“交响乐团”的协作模式。这种协同训练能显著降低日常生活中的“双任务成本”(完成双重任务时的性能损耗),使大脑真正实现“多核并行处理”。

2. 认知资源的“优化分配”

通过调整认知任务难度(如从简单数字计算升级为符号配对),可引导患者建立优先级策略。研究显示,适度难度的认知任务能避免患者过度聚焦平衡而忽视认知需求,或因认知负荷过高导致姿势失控。例如,在平衡训练中加入“追踪移动目标+记忆序列”任务,可训练患者动态分配注意力资源,提升复杂环境下的适应性。

3. 外周与中枢的“双向调节”

双重任务训练不仅能强化下肢肌肉力量与关节稳定性,还可通过神经可塑性改善中枢控制系统。以CAI患者为例,结合认知任务的平衡训练能显著缩短腓骨长肌反应时间(预防扭伤的关键肌肉),同时提升α-1波(运动自动化)与θ波(注意力调动)功率,表明训练可优化皮质下结构活力,增强姿势控制的自动化程度。

双重任务训练的设计需遵循渐进式负荷与场景化模拟原则:

初期阶段:以静态平衡为主,搭配低难度认知任务(如边站立边数数);

中期阶段:引入动态平衡(如步态训练)与中等难度认知任务(如符号配对);

高级阶段:模拟真实场景(如边行走边使用手机),结合高难度认知任务(如三维心理旋转)。

研究显示,经过系统训练的患者在双任务步行速度、跌倒风险控制及工作记忆容量上均有显著改善。例如,某实验组在12周干预后,双任务步行速度提升,跌倒风险降低,血清神经营养因子(BDNF)水平显著升高,表明大脑神经可塑性增强。

Q1:双重任务训练适合哪些人群?

A:适用于老年人、神经系统疾病患者(如帕金森病、脑卒中后)、运动员及需提升复杂环境适应能力的群体。

Q2:认知任务难度如何选择?

A:需根据患者基础能力调整。初期可选择简单任务(如数字倒序),逐步升级至复杂任务(如空间记忆测试),避免因负荷过高导致训练失效。

Q3:双重任务训练能否替代传统平衡训练?

A:不能完全替代,但可作为补充。传统训练强化外周神经系统,双重任务训练提升中枢-外周协同,两者结合效果更佳。

Q4:训练频率与周期如何安排?

A:建议每周3-5次,每次20-30分钟,持续6-12周。需定期评估双任务成本(DTC),动态调整任务难度。

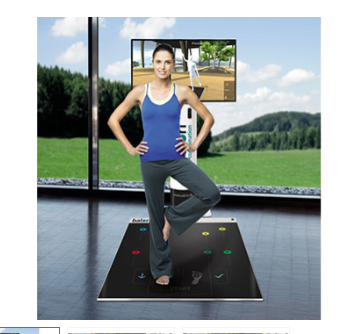

Q5:家庭环境如何开展双重任务训练?

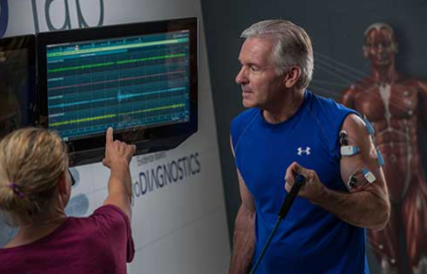

A:可利用日常活动(如边做家务边听新闻并复述要点),或借助智能设备(如带认知游戏的平衡垫)进行训练。

双重任务训练通过模拟真实场景中的认知-运动交互需求,突破了传统平衡训练的局限性。其核心价值在于同步激活运动皮层与认知网络,促进神经可塑性,实现平衡功能与认知能力的协同提升。从康复医学到运动科学,这一训练模式为改善复杂环境适应能力提供了创新路径,未来或成为预防跌倒、提升运动表现的关键干预手段。