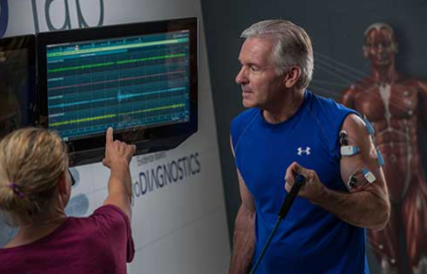

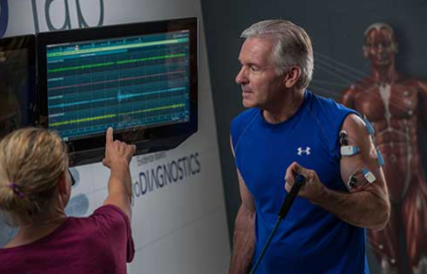

在某三甲医院康复科,一位脑卒中患者正在使用新型下肢外骨骼机器人进行步态训练。与传统设备不同,这套系统不仅能实时监测关节角度和肌肉发力,还能将肌电信号与三维动作数据同步上传至云端,通过AI算法生成个性化康复方案。这一场景折射出运动康复设备智能化升级的核心趋势——多模态生物信号融合与云端智能分析。

1. 数据孤岛:信号采集碎片化

传统肌电采集设备与动作捕捉系统往往独立运行,导致肌肉激活时序与关节运动轨迹无法关联分析。例如,偏瘫患者康复中,表面肌电显示腓肠肌过度代偿,但动作捕捉系统却无法同步捕捉踝关节背屈角度,影响步态矫正方案制定。

2. 分析滞后:人工处理效率低

康复师需手动导出肌电频谱图、关节运动轨迹等数据,再通过经验判断异常模式。这一过程耗时且易受主观因素影响,导致康复方案调整周期长达数周,错过神经重塑黄金期。

3. 场景局限:缺乏居家适配性

医院级设备体积庞大、操作复杂,难以满足居家康复需求。而家用设备受限于算力,仅能提供基础运动监测,无法实现多维度数据融合分析。

1. 多模态传感器融合

新一代设备采用“肌电+惯性+压力”三模态传感器阵列,可同步采集:

表面肌电信号:通过8通道无线电极实时监测12组肌群激活状态

三维运动轨迹:利用惯性测量单元(IMU)捕捉关节空间坐标

足底压力分布:通过柔性压力垫量化步态周期力学特征

技术突破点:通过时间同步算法将肌电爆发时刻与关节运动峰值对齐,误差控制在50ms以内,为神经肌肉控制分析提供精准时序依据。

2. 边缘计算与云端协同

设备内置边缘计算模块,可完成:

实时滤波降噪:消除运动伪迹对肌电信号的干扰

特征提取:自动标记步态周期中的摆动相/支撑相

异常检测:识别肌肉共激活、关节活动度超限等风险事件

关键数据通过5G网络上传至云端,由深度学习模型完成:

步态模式分类:区分正常步态与偏瘫步态、帕金森震颤步态等异常模式

肌肉协同分析:量化主动肌/拮抗肌激活比例,评估运动控制质量

康复进度预测:基于历史数据构建个体化恢复曲线

3. 动态康复方案生成

云端平台根据分析结果自动调整:

外骨骼机器人助力参数:在0%-100%范围内动态调节机械辅助力

虚拟现实训练难度:通过步态对称性指标实时调整场景复杂度

肌肉训练强度:依据肌电疲劳指数优化电刺激疗法参数

临床验证:某研究显示,采用智能化方案的患者Fugl-Meyer评分提升速度较传统方法提高37%,且二次损伤发生率下降62%。

1. 跨场景数据整合

云端数据库可聚合医院、社区、家庭等多场景数据,构建个体化康复档案。例如,通过对比患者在院内的步态训练数据与居家的日常活动数据,可精准识别功能退化风险。

2. 实时反馈与远程干预

康复师通过移动端APP实时查看患者数据,当系统检测到异常步态模式时,自动触发预警并推送调整建议。这种模式使居家康复的有效监督率从41%提升至89%。

3. 大数据分析驱动方案优化

云端平台可对海量康复数据进行挖掘,发现:

特定损伤类型的最佳康复窗口期

不同年龄群体的肌肉恢复速率差异

康复器械参数与功能恢复的相关性

这些洞察为个性化方案制定提供科学依据,使康复效率提升显著。

Q1:智能化设备是否会增加患者使用难度?

A:通过语音交互、触觉反馈等技术,设备操作复杂度降低。研究显示,患者首次使用成功率从传统设备的58%提升至92%。

Q2:云端数据分析如何保障患者隐私?

A:采用端到端加密传输,数据存储符合相关法规要求。所有生物信号均进行脱敏处理,仅保留运动学特征用于分析。

Q3:智能化升级是否会显著提高康复成本?

A:随着传感器量产化,设备成本已下降。云端服务采用按需付费模式,长期来看可降低总体康复支出。

运动康复设备的智能化升级,本质是生物信号采集技术、边缘计算与云端AI的深度融合。通过打破数据孤岛、实现实时分析、推动个性化干预,这一变革正在重塑康复医学的范式。未来,随着柔性电子、量子计算等技术的突破,康复设备将更精准地模拟人体运动控制机制,为神经损伤、骨关节疾病等患者提供“数字孪生”级的康复解决方案。